Appearance

ZAND

作者: 主分类:

历史背景

ZAND变星是共生双星的一个亚型。通常共生双星是指由一颗炽热的致密白矮星(WD)和一颗冷的红巨星(RG)组成的相互作用的双星系统。由于双星成分之间的质量传递和偶尔的爆发,这类变星的亮度随时间变化,呈现出一个静止的、更稳定的阶段,然后是一个活跃的阶段,具有更明显的可变性和更强的增亮或变暗。该类型变星在1901年,由哈佛大学天文台的 Williamina Fleming在调查天文台光谱板时首次注意到。她发现 Z And(Z Andromedae) 拥有一个奇怪的光谱,类似于在 1901 年英仙座新星 (GK Per) 和 1898 年蛇夫座新星 (RS Oph) 中发现的特征。Z And因此也被她列入了她的“具有特殊光谱的恒星”列表。随后,安妮·坎农 (Annie Jump Cannon) 在做HD catalog的工作期间, 对包括恒星Z And在内的红色恒星进行了进一步的光谱分析[1]。然而,直到 1932 年 Paul Merrill 和 ML Humason 重新发现恒星 CI Cyg、RW Hya 和 AX Per 作为具有强 He II4686 发射线的奇特 M 型恒星时,它才被人们所重视。这些恒星的光谱揭示了低温恒星的存在以及典型的高激发发射线。1941 年,Merrill 提出共生(symbiotic)一词用于描述表现出这种组合光谱的恒星,其中 Z And 是主要的共生星[2]。因为Z Andromedae是第一个被发现的拥有此类特征的变星,人们后来统一称该类变星为ZAND变星。

物理图像

基本信息

Z And的公转周期为759天[3],轨道倾角和方向角分别为47°±12°和72°±6°。 它的伴星是一颗质量为0.65±0.28M☉的白矮星[4]。该双星系统的总质量在1.3至2.3M☉之间。Z And的距离估计0.6到2.19 kpc在范围内,平均值为1.2±0.5 kpc(参见[5]及其中的参考文献)。

典型天体

频谱

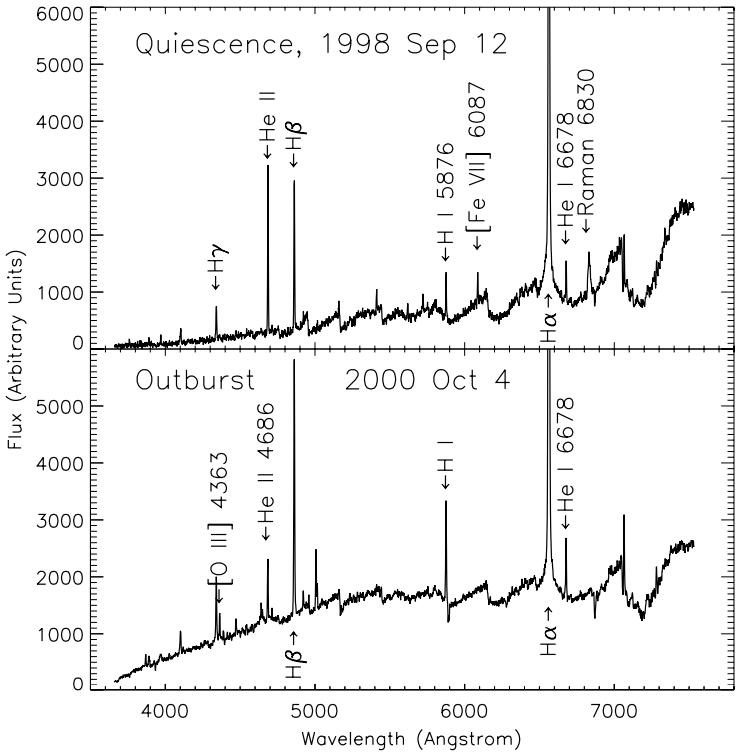

自 20 世纪初以来,Z And的光谱就被认为极为奇特。明亮时期的早期光谱仅显示红色连续体的发射线,一般认为是一颗嵌入致密星云中的恒星[3:1] 。随着恒星亮度的减弱,光谱失去了高激发“星云”线,并形成了具有P Cygni 轮廓的吸收线。这些光谱很容易被确定为是由于一颗炽热的类新星恒星和一颗很冷的伴星。确定的发射线包括氢和氦的低电离态以及氧和铁的高电离态。

光学

光学和 FUV 数据表明[6],Z And 中白矮星的有效温度通常不会超过 180,000 K。怀疑更复杂的 X 射线光谱,可能包含来自等离子体的重叠发射线和来自电离星云的吸收特征。

紫外线

Z And 在紫外波段也显示出和光学类似的强烈的紫外线辐射。在不活跃阶段的吸收线会在爆发期间变成发射线。在光谱的这个区域被确认的元素有处于电离状态的碳、氮、磷和硅[4:1]。

无线电波段

爆发开始时来自Z And的无线电通量低于通常的不活跃时期水平,并且在光学水平之后达到最大值。爆发后,可以看到射电喷流从该双星系统流出,方向垂直于轨道平面。

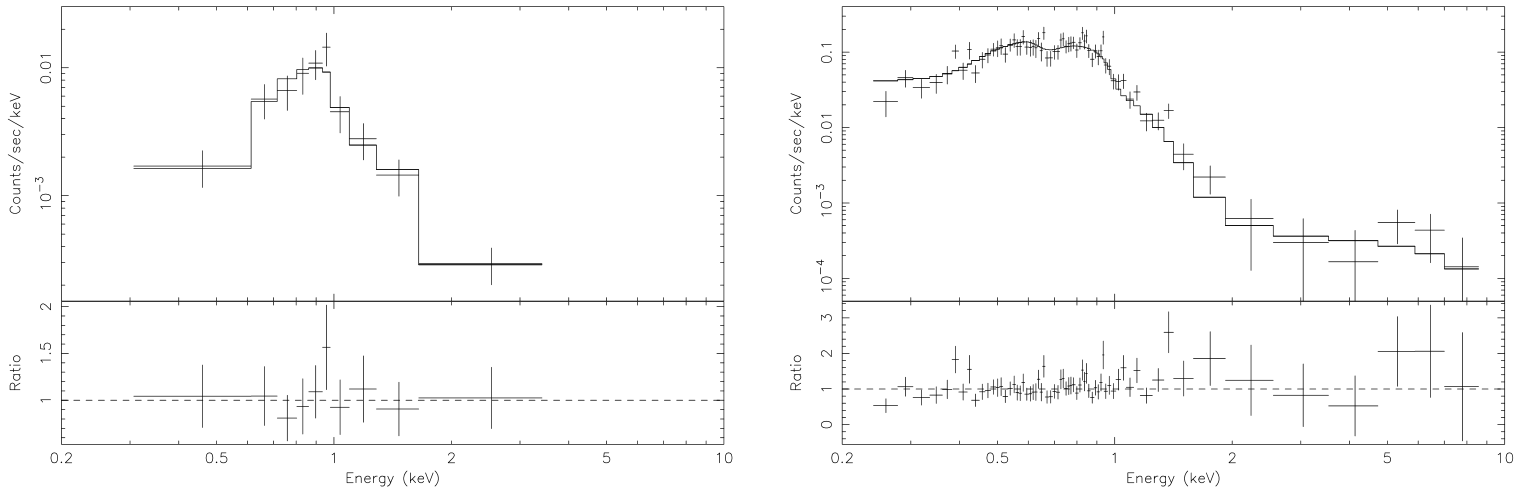

X射线

Z And 在X射线下要暗得多,在不活跃期时未被检测到。在爆发期间,X射线发射来自冲击加热的等离子体,其中流出物质的动能转化为X射线辐射。这种发射“模拟”了一种温度不同于白矮星的黑体辐射,但它的真实性质是可以识别的,因为它显示了在高频率上的吸收边缘(也显示了氖的存在)和过量。

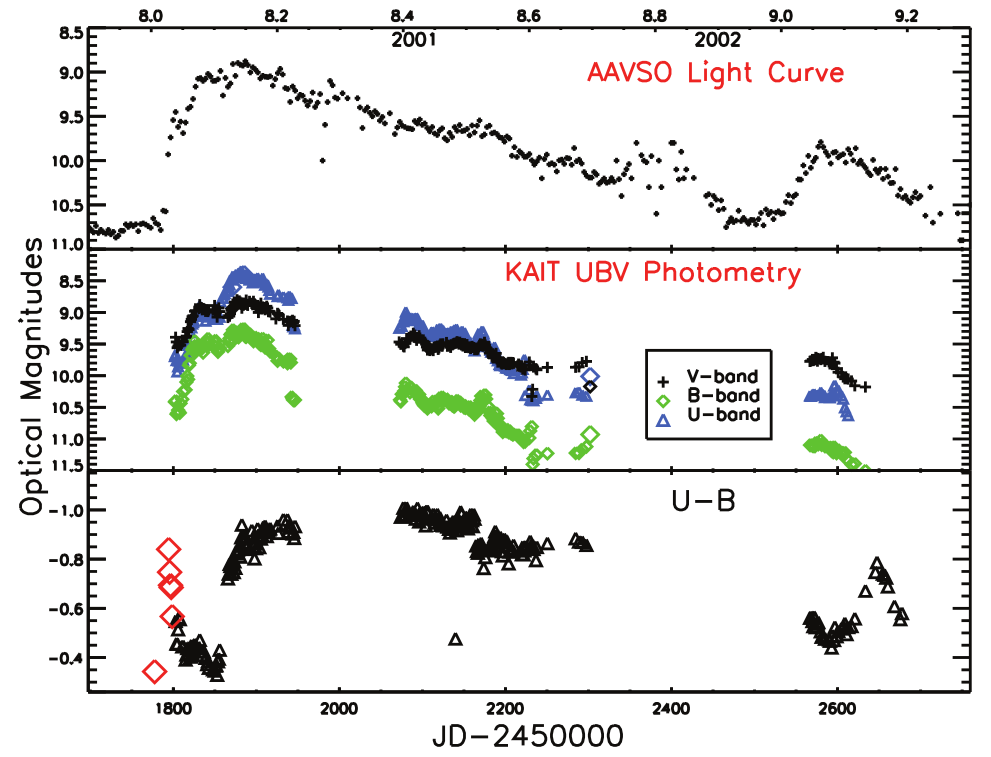

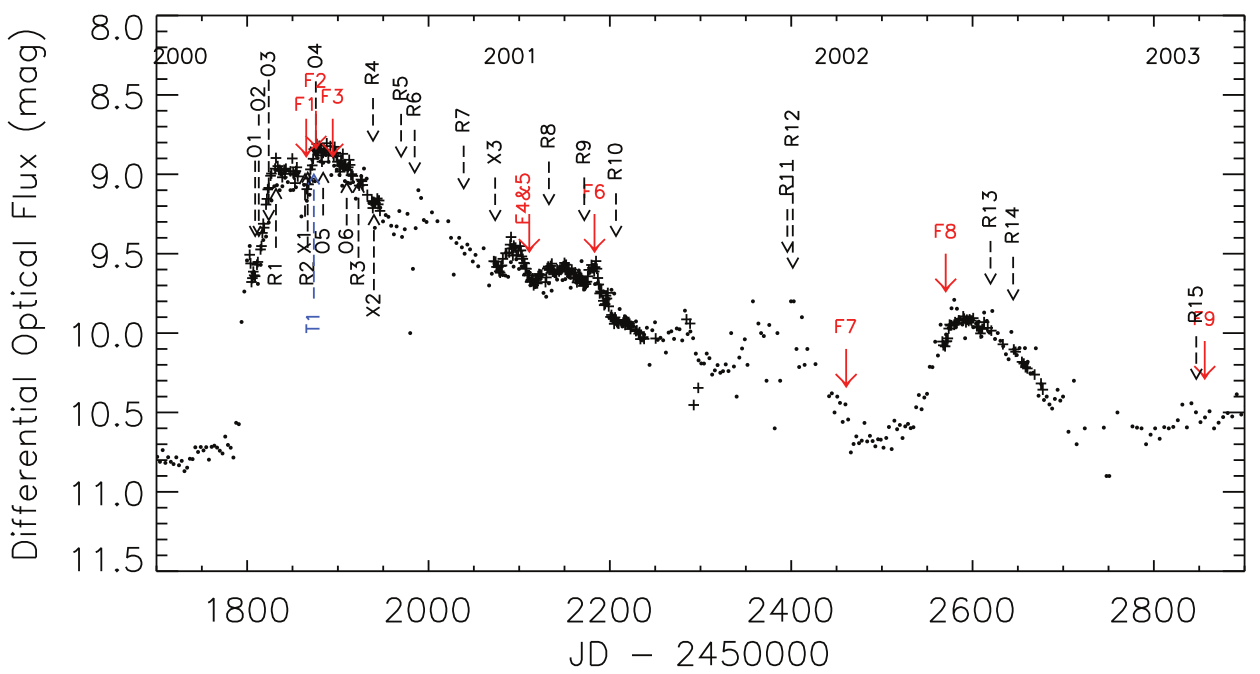

光变曲线

来自卡兹曼自动成像望远镜 (KAIT)和美国变星观察者协会 (AA VSO)监测的长期V波段光变曲线[6:1]。

重要文献

Kenyon, S. J., & Webbink, R. F. (1984). The nature of symbiotic stars. The Astrophysical Journal, 279, 252-283. 这篇论文全面回顾了共生星的属性和行为,包括它们的观测特征和演化状态。作者讨论了这些双星系统中组分之间的质量传递,并为理解它们的结构和演化提供了基础。

Mikolajewska, J., Kenyon, S. J., & Mikolajewski, M. (1989). On the nature of the symbiotic star BF Cygni. The Astronomical Journal, 98, 1427-1443. 作者在该工作中详细研究了共生星原型 Z Andromedae 在1986年的爆发,有助于提高我们对这些事件发生期间的物理过程及其对共生星演化的影响的理解。

Sokoloski, J. L., & Bildsten, L. (2010). Evidence for the white dwarf nature of mira b. The Astrophysical Journal, 723(2), 1188. 这篇论文提供了Z Andromedae在2000-2003年光学爆发期间发生质量抛射的证据。作者分析了多波长观测数据,并对抛射进行了建模,为共生星质量损失的物理机制提供了宝贵的见解。

Skopal, A., Shugarov, S., Vaňko, M., Dubovský, P., Peneva, S. P., Semkov, E., & Wolf, M. (2012). Recent photometry of symbiotic stars. Astronomische Nachrichten, 333(3), 242-255.

参考文献

Cannon, A. J., & Pickering, E. C. (1918). The Henry Draper Catalog (Vol. 91). The Observatory. ↩︎

Merrill, P. W. (1941). Displacements of Lines in the Spectra of Long-Period Variables. The Astrophysical Journal, 93, 380. ↩︎

Mikolajewska, J., & Kenyon, S. J. (1996). The inscrutable hot component in the symbiotic binary Z Andromedae. The Astronomical Journal, 112, 1659. ↩︎ ↩︎

Schmid, H. M., & Schild, H. (1997). The polarimetric orbit of Z Andromedae. Astronomy and Astrophysics, 327, 219-223. ↩︎ ↩︎

Kenny, H. T., & Taylor, A. R. (2005). Colliding winds in symbiotic binary systems. I. Analytic and numerical solutions. The Astrophysical Journal, 619(1), 527. ↩︎

Li, W., Filippenko, A. V., Chornock, R., & Jha, S. (2002). The early light curve of the optical afterglow of GRB 021211. The Astrophysical Journal, 586(1), L9. ↩︎ ↩︎